肝臓が原因であることも…

肝炎による背中の痛み 【鍼灸師が執筆・監修】

肝炎の症状の特徴、原因、治療法などについて解説しています。肝炎によって肩、腰、背中の痛みが起きる理由についても解説しています。

そもそも肝臓には痛みを感じる神経が存在しません。肝臓は沈黙の臓器と呼ばれ、臓器の状態がかなり悪化するまで自覚症状が現れません。

そもそも肝臓には痛みを感じる神経が存在しません。肝臓は沈黙の臓器と呼ばれ、臓器の状態がかなり悪化するまで自覚症状が現れません。そのため、肝臓が発する小さなサインを見逃さないことがとても大切になります。

このページは以下の項目で構成しています。

このサイトは鍼灸いちご治療院が運営しています。

このサイトは鍼灸いちご治療院が運営しています。記事については医療系国家資格である鍼灸師の八幡太郎が執筆・編集・監修しています。

症状の特徴

肝炎は発症した後の経過によって、劇症肝炎、急性肝炎、慢性肝炎に分類されます。

肝炎は発症した後の経過によって、劇症肝炎、急性肝炎、慢性肝炎に分類されます。慢性肝炎は多くの場合に無症状ですが、急性、劇症肝炎は初期には風邪のような前駆症状から始まります。

慢性肝炎は肝炎が治らない状態が6カ月以上経過している状態です。急性肝炎から移行するケースのほか、気づかないうちに状態が進行している事があります。

肝炎の症状

劇症肝炎の症状

- 発熱、頭痛、喉の痛みなどの風邪のような症状

- 倦怠感

- 食欲不振

- 吐き気、嘔吐

- 尿の色が濃くなる、黄疸

- 腹痛、背中の痛み

- 鼻血、歯肉出血

- 頻脈、頻呼吸

- 意識障害、興奮状態、譫妄(せんもう)状態となる肝性脳症

- 悪化した場合、腎不全、脳浮腫

急性肝炎の症状

- 発熱、頭痛、喉の痛みなどの風邪のような症状

- 全身の怠さ

- 食欲不振

- 吐き気、嘔吐

- 尿の色が褐色になる、黄疸

- 腹痛、背中の痛み

- 関節の痛みや発疹がみられることがあります

慢性肝炎の症状

- 多くの場合、無症状。以下の様な症状がみられることがある

- 疲れやすい

- 食欲不振

- 怠さ

痛みが起きる部位

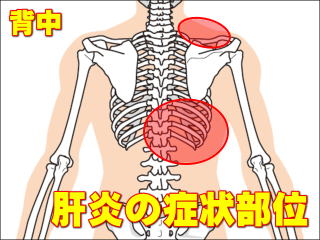

痛みが起きる部位 / 背中

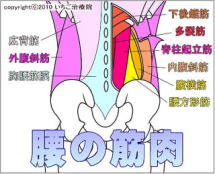

肝炎では、背中の中心から右側にかけて痛みが起きることがあります。肩甲骨の下の肋骨周囲に痛みが起きる可能性があります。

肝炎では、背中の中心から右側にかけて痛みが起きることがあります。肩甲骨の下の肋骨周囲に痛みが起きる可能性があります。また、右肩にも症状が起きることがあります。

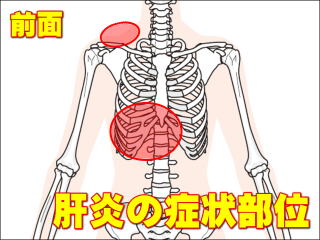

痛みが起きる部位 / 前面

急性肝炎や劇症肝炎では、殆どの場合に右季肋部(脇腹)付近に痛みが起きます。慢性肝炎では無症状であるケースが多く、まれに右肩に、理由のはっきりしない鈍痛が継続していることがあります。

急性肝炎や劇症肝炎では、殆どの場合に右季肋部(脇腹)付近に痛みが起きます。慢性肝炎では無症状であるケースが多く、まれに右肩に、理由のはっきりしない鈍痛が継続していることがあります。

治療の機会を逸すると、肝炎→肝硬変→肝臓癌というように、より難治性の状態に転化します。

同じような部位に痛みが起きる疾患

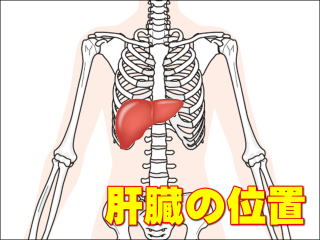

肝臓は体の右側に位置しているため、肝臓に炎症が起きた時には背中の右側や腰の上部、右の脇腹に痛みが起きやすい傾向があります。

肝臓は体の右側に位置しているため、肝臓に炎症が起きた時には背中の右側や腰の上部、右の脇腹に痛みが起きやすい傾向があります。慢性に経過している場合には、痛みなどの症状は殆ど起きません。

肝炎ではまれに右肩に痛みや、凝っている感じが起こることがあります。

肝炎ではまれに右肩に痛みや、凝っている感じが起こることがあります。頚椎の問題や他の筋骨格系の問題が除外され、右肩にのみ長引く凝りが感じられるようでしたら、注意が必要です。

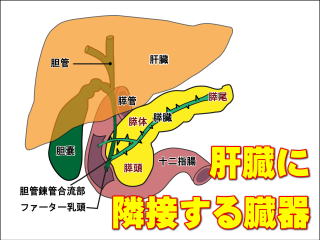

肝臓は消化器に分類され、ここまでの症状が当てはまるようでしたら、消化器科または内科を受診する必要があります。また、肝臓は胆嚢、膵臓、十二指腸、胃などの臓器と接しているため、これらの臓器の不調でも似たような部位に痛みが現れます。

肝臓は消化器に分類され、ここまでの症状が当てはまるようでしたら、消化器科または内科を受診する必要があります。また、肝臓は胆嚢、膵臓、十二指腸、胃などの臓器と接しているため、これらの臓器の不調でも似たような部位に痛みが現れます。肝炎と同じような部位に痛みが起きる疾患

肝炎の原因

日本での肝炎の原因では、ウィルス感染によるものが80%以上を占めています。肝炎ウィルスの持続感染者数ではC型が190〜230万人と最も多く、次いでB型が110〜140万人と推測されています。通常、肝炎=ウィルス性肝炎と認識されているほどです。

日本での肝炎の原因では、ウィルス感染によるものが80%以上を占めています。肝炎ウィルスの持続感染者数ではC型が190〜230万人と最も多く、次いでB型が110〜140万人と推測されています。通常、肝炎=ウィルス性肝炎と認識されているほどです。ウィルス性肝炎

現在、確認されているウィルスの型はA、B、C、D、Eの5つの型です。他、未確定ながら存在を示唆されているものに、F型、G型、TT型などがあります。A型、E型は食べ物や汚染された水などからの経口感染で、B型、C型、D型は非経口感染で、体液などから感染します。

A型肝炎

A型肝炎ウィルス(HAV)に感染することにより発症します。

A型肝炎ウィルス(HAV)に感染することにより発症します。便を介した経口感染で、日本では牡蠣などの二枚貝からの感染が多くなっています。

2〜6週間の潜伏期間を経て発症します。一度感染すると終生免疫となり、再び感染することはありません。また、A型肝炎ワクチンにより予防することが可能です。

B型肝炎

B型肝炎(HBV)の感染経路は、血液感染が主な感染経路ですが、性行為によっても感染します。

B型肝炎(HBV)の感染経路は、血液感染が主な感染経路ですが、性行為によっても感染します。日本では自覚・無自覚合わせ110〜140万人の持続感染者(キャリア)が存在すると推計されています。

他の感染経路では、妊娠出産に伴う母子間の垂直感染、覚せい剤注射の回し打ち、刺青の針の再使用、コンドーム未使用での性交などが挙げられます。

B型肝炎ウィルスに感染しても急性肝炎を発症するのは20〜30%とされ、その多くは無症状のまま経過します。急性肝炎を発症した人のうち約1%が劇症肝炎に移行します。

感染から1〜6ヶ月の潜伏期間を経て発症します。B型肝炎は不活性化ワクチンの接種で防ぐことが出来ます。

C型肝炎

C型肝炎は血液によって感染します。B型と異なり、性行為での感染や母子の垂直感染が起こりにくい特徴があります。

C型肝炎は血液によって感染します。B型と異なり、性行為での感染や母子の垂直感染が起こりにくい特徴があります。輸血、覚せい剤の注射の回し打ち、刺青の針の再使用などが主な感染経路です。

しかし、70%の感染者は持続感染が継続し、慢性肝炎に移行します。慢性肝炎となった場合、約60%が肝硬変に移行し、7〜8%が肝臓癌となります。

2〜16週間の潜伏期間を経て発症します。有効なワクチンは開発されていません。

D型肝炎

D型肝炎は特殊な肝炎で、B型肝炎ウィルスとの重複感染下のみで発症します。

D型肝炎は特殊な肝炎で、B型肝炎ウィルスとの重複感染下のみで発症します。基礎的にB型肝炎ウィルスに感染していた場合、症状は重症化し肝硬変や肝臓癌に移行しやすくなります。

欧米で見られる特殊な肝炎で、日本では稀です。

E型肝炎

E型肝炎は妊婦が感染した場合には重症化しやすいですが、それ以外では重症化しにくく、急性肝炎発症率は1%程とされます。急性肝炎からの重症化率は10%程で、そのうち2%程が劇症肝炎になります。

E型肝炎は妊婦が感染した場合には重症化しやすいですが、それ以外では重症化しにくく、急性肝炎発症率は1%程とされます。急性肝炎からの重症化率は10%程で、そのうち2%程が劇症肝炎になります。ステロイド長期使用者や免疫抑制剤使用者は重症化しやすい傾向があります。また、妊婦では妊娠第3期に感染すると、約10〜30%が重症化または劇症化するとされます。

現在のところ有効なワクチンは実用化されていません。衛生的な生活を心掛けることが予防法になります。

薬物性肝障害

薬による副作用で起こる肝炎です。抗生剤や解熱鎮痛薬などで多く発生しています。アレルギー性と中毒性に大別されます。

薬による副作用で起こる肝炎です。抗生剤や解熱鎮痛薬などで多く発生しています。アレルギー性と中毒性に大別されます。発熱、全身倦怠感、などに加え、皮膚の発疹や発赤、痒み、背中の痛みなどの症状がみられることがあります。

科学的に合成された薬剤だけでなく、漢方薬、サプリメント、健康食品、ハーブなどによっても発症することがあるので注意が必要です。

また、薬物性肝障害は特定の体質の人にだけ起こるのではなく、肝臓の代謝能力を超えると発症します。例えば、風邪薬や消炎鎮痛剤のアセトアミノフェンでは、通常使用量の10〜20倍を服用するとどんな人でも肝機能障害を起こします。

薬物やサプリメント、健康食品などは容量用法を守ることが必要です。

アルコール性肝炎

アルコール性肝炎はアルコールの過剰摂取によって、肝臓の細胞が炎症を起こし壊死し続けている状態です。

アルコール性肝炎はアルコールの過剰摂取によって、肝臓の細胞が炎症を起こし壊死し続けている状態です。重症化すると重症アルコール性肝炎という状態に陥り、飲酒をやめても100日以内に50%の人が死亡します。

また、脂肪肝である人が継続的に過度な飲酒を続けると、10〜30%がアルコール性肝硬変に移行し、3〜10%がアルコール性肝癌に侵攻します。

| 種類 | 量 | アルコール度数 | エタノール換算量 |

| ビール(中瓶) | 500ml | 5% | 20g |

| 日本酒(1合) | 180ml | 15% | 22g |

| 焼酎(1合) | 180ml | 35% | 50g |

| ワイン (グラス) |

120ml | 12% | 12g |

| ウィスキー (ダブル) |

60ml | 43% | 20g |

| ブランデー (ダブル) |

60ml | 43% | 20g |

その他、自己免疫疾患などによる肝炎

自己免疫性肝炎は難病に指定されている特殊な肝炎です。

自己免疫性肝炎は難病に指定されている特殊な肝炎です。発症するのは40〜50代の女性に多く、男女比は1:7と圧倒的に女性が多くなっています。原因は現在のところ不明で、副腎皮質ホルモンによる対象療法となります。

厚生労働省の難治性肝・胆道疾患調査研究班による疫学調査で、日本では1,000人の患者さんが確認されています。およそ10,000人の潜在的な患者さんがいると推定されています。

日本における慢性肝炎のうち、1.8%が自己免疫性肝炎であると推定されています。

検査と診断、治療について

肝炎特有の発熱、倦怠感、黄疸、背中の痛みなどの症状がみられなくても、健康診断で肝機能の低下を指摘されていたら、検査を受ける事が推奨されます。

肝炎特有の発熱、倦怠感、黄疸、背中の痛みなどの症状がみられなくても、健康診断で肝機能の低下を指摘されていたら、検査を受ける事が推奨されます。肝炎の検査と診断

通常、肝炎が疑われる場合には血液検査が主なものになります。他、胆石が詰まり胆汁の流れが堰き止められ、肝機能が低下していることも考えられるため、CTやMRIといった画像検査が行われることがあります。血液検査や画像診断装置での検査の精度が向上しているため、最近ではあまり行われなくなりましたが、肝臓の細胞を採取する生検が行われる事もあります。

血液検査

肝炎は、肝臓の細胞が大量に破壊され続けている状態です。肝機能の低下具合を測るために血液検査が行われます。また、ウィルスによる肝炎が多くを占めていますから、感染の有無を知るためにも行われます。

肝炎は、肝臓の細胞が大量に破壊され続けている状態です。肝機能の低下具合を測るために血液検査が行われます。また、ウィルスによる肝炎が多くを占めていますから、感染の有無を知るためにも行われます。検査項目と、値が示す意味

ALT、AST (GPT、GOT)

- ALT(GPT)、AST(GOT):共に肝臓の細胞で作られる酵素で、通常は細胞内に蓄えられていますが、肝細胞が壊れると細胞外に漏れ出します。

- 正常値は 30 IU/L 以下で、31 IU/L 以上で肝細胞が障害を受けていると判断されます。

- AST/ALT比 (GOT/GPT比):ASTの値をALTの値で割った数値です。この値が0.87以上であると急性肝炎、劇症肝炎、アルコール性肝炎の可能性があります。0.87以下の数値で、他の指標が異常を示しているとウィルス性肝炎の可能性があります。

ALP (アルカリフォスファターゼ)

- 肝臓の他、腎臓や骨などでも作られている酵素です。胆汁の流れが阻害されると、ALPの値が高くなります。

- 正常値は100〜325 IU/L で、この数値を超えてくると肝障害や胆汁のうっ滞が疑われます。

アルブミン

- アルブミンとは、血中タンパク質の7割近くを占めている蛋白質です。肝臓で作られ、体液濃度の調節などの役割があります。

- 正常値は3.8〜5.3g/dLで、この数値を下回ると肝臓がアルブミンを作る能力が低下しており、肝硬変などが疑われます。

血小板

- 血小板は骨で作られますが、肝臓も血小板を作ることに関わっています。

- 正常値は14万〜34万 /μLで、この数値よりも下回ると肝臓の線維化が疑われます。

LD (LDH)

- LD (LDH) とは乳酸脱水素酵素のことで、肝臓の他、心臓、腎臓などの臓器でも作られます。糖分をエネルギーに変換する働きがあります。

- 120〜240 IU/L が正常値で、この数値より高まると幹細胞が壊れ、酵素が血液中に漏れ出している可能性があります。

- 肝癌などで顕著に数値が上昇します。

ChE (コリンエステラーゼ)

- コリンエステラーゼは肝細胞で作られる酵素です。神経伝達物質を分解する働きがあります。

- 正常値は男性:234〜493 IU/L、女性:200〜452 IU/L です。

- この数値を下回ると、肝硬変などで肝機能が低下していることを示します。

- この数値を上回ると、脂肪肝などが疑われます。

ウィルス検査

主にB型とC型肝炎ウィルスの検査が行われます。D型は特殊な型である為あまり行われません。B型肝炎ウィルス検査では、B型肝炎ウィルスが作り出すタンパク質であるHBs抗原の有無を調べます。HBs抗原が陽性を示した場合、B型肝炎ウィルスに感染していると診断されます。

C型肝炎ウィルス検査では、C型肝炎ウィルス感染のよる身体の免疫反応を示すHCV抗体の有無を調べます。HCV抗体が陽性であると、C型肝炎ウィルス感染と診断されます。

画像診断

肝炎では、MRI、CT、エコー (超音波) 画像診断装置などを用い、視覚的に肝臓の状態を観察する検査が行われます。どの検査装置も、装置の特性上の一長一短があり、患者さんの病態によって最も適した画像診断装置が使われます。

MRI

強力な磁力で、体に存在する水素原子を映像化する装置です。画像のコントラストに優れ、炎症部位を捉えやすい特徴があります。また、当該臓器の病変と隣接器官との位置関係を把握しやすいのがメリットです。

強力な磁力で、体に存在する水素原子を映像化する装置です。画像のコントラストに優れ、炎症部位を捉えやすい特徴があります。また、当該臓器の病変と隣接器官との位置関係を把握しやすいのがメリットです。CT

装置を回転させながらX線を照射し、X線の吸収値を計測し映像化する装置です。1cmに満たない癌を発見できる解像度や、造影剤を静脈に注入しながらの検査などが行える特徴があります。

装置を回転させながらX線を照射し、X線の吸収値を計測し映像化する装置です。1cmに満たない癌を発見できる解像度や、造影剤を静脈に注入しながらの検査などが行える特徴があります。エコー (超音波) 検査

超音波による画像検査は、妊娠中の胎児の状態を観察できるほど、安全性が高い検査法です。X線を使わないため、何度でも検査を行えることがメリットです。

超音波による画像検査は、妊娠中の胎児の状態を観察できるほど、安全性が高い検査法です。X線を使わないため、何度でも検査を行えることがメリットです。肝生検

血液検査や画像診断装置の精度が向上したため、最近ではあまり行われなくなっていますが、肝生検は直接的に肝臓の組織を目視で確認できるため、最も検査精度の高い検査法です。

血液検査や画像診断装置の精度が向上したため、最近ではあまり行われなくなっていますが、肝生検は直接的に肝臓の組織を目視で確認できるため、最も検査精度の高い検査法です。経皮的肝生検

局所麻酔後、皮膚から生検針を刺入し肝臓の細胞を採取します。採取後数時間の安静が必要で、通常1日程度入院して行われます。腹腔鏡下肝生検

全身麻酔下で行われます。経皮的肝生検よりも大きく組織を採取します。腹腔鏡下生検では、楔状に肝組織を採取するために極めて精度の高い検査情報が得られるメリットがあります。しかし、全身麻酔によって行われる検査であるため、麻酔によるリスクがあることがデメリットです。

肝炎の治療

肝炎の治療は、ウィルスの増殖を抑え、またはウィルスの排除を目的とした抗ウィルス療法と、肝臓の炎症を抑え機能を低下させないことを目的とした肝庇護療法に大別されます。

肝炎の治療は、ウィルスの増殖を抑え、またはウィルスの排除を目的とした抗ウィルス療法と、肝臓の炎症を抑え機能を低下させないことを目的とした肝庇護療法に大別されます。アルコール性肝炎では、アルコール摂取の中止、肝庇護療法がとられます。自己免疫疾患による肝炎では、副腎皮質ステロイド薬による治療が行われます。

抗ウィルス療法

抗ウィルス療法にはインターフェロン治療と、インターフェロンフリー治療があり、どちらも体内からウィルスを排除することを目的に行われ、治癒が望める治療です。インターフェロン治療

インターフェロンとは、ウィルスなど病原体が体内に侵入したことに対し、免疫細胞が分泌する蛋白質です。かつては極めて高価な薬剤でしたが、遺伝子工学の発達により、培養細胞での合成が可能となりました。肝炎ウイルスの増殖を抑え、ウィルスを破壊します。しかし、ウィルスの型によっては、期待した効果が得られないことがあります。

インターフェロン治療は基本的に、病院での注射によって行われます。治療期間の目安は8〜48週間とされています。

インターフェロンフリー治療

肝炎ウィルスのタイプによって、特異的に効果を発揮する抗ウィルス薬です。自宅での内服薬によっての治療です。治療期間の目安は12〜24週間とされています。肝庇護療法

肝庇護療法はウィルス性肝炎で抗ウィルス療法の効果がみられなかったときや、アルコール性肝炎などの治療で行われます。肝臓の組織を保護し機能の低下を防ぐことで、肝炎→肝硬変→肝癌とういう流れを断ち切る、または遅らせる目的で行われます。

使用される薬剤例

- ウルソデオキシコール酸

- グリチルリチン製剤

- 小柴胡湯

- AT1-R拮抗薬ロサルタン

肝炎の治療費・医療費助成

全身倦怠感や、持続的な背中の痛みなどの症状を伴う肝炎は、治療期間も長期間に及び、患者さんは身体的苦痛だけでなく、高額な治療費用にも頭を悩ませます。ウィルス性肝炎については、一定の条件を満たせば医療費の助成を受けることが出来ます。

全身倦怠感や、持続的な背中の痛みなどの症状を伴う肝炎は、治療期間も長期間に及び、患者さんは身体的苦痛だけでなく、高額な治療費用にも頭を悩ませます。ウィルス性肝炎については、一定の条件を満たせば医療費の助成を受けることが出来ます。

治療費用に対する保険給付

ウィルス性肝炎の治療は医療保険の適用対象ですが、長期間に及ぶ肝炎の治療では、医療費も高額なものになりがちです。治療費が高額になった場合には、一定の基準額を超えた分については保険から給付され、自己負担する必要はありません。

自己負担の上限額

- 通常:80,100円に、限度額を超えた医療費の1%を加えた金額。

- 高額所得者:150,000円に、限度額を超えた医療費の1%を加えた金額

- 低所得者:35,400円

ウィルス性肝炎の治療に関する医療費助成

B型及びC型肝炎のインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療と、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療については、厚生労働省と各都道府県からの医療費助成が受けられます。助成内容は、治療費の自己負担上限月額が原則1万円になるというものです。それを超える分については負担する必要がありません。 (世帯の市町村民税課税年額が235,000円未満の場合)

高額所得者 (世帯の市町村民税課税年額が235,000円以上の場合) については治療費の自己負担上限月額は2万円となります。

申請に必要な書類

- 肝炎治療受給者証交付申請書 (インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療)

- 医師の診断書

- 患者の氏名が記載された被保険者証等の写し

- 患者の属する世帯の全員について記載のある住民票の写し

- 市町村民税課税年額を証明する書類

【厚生労働省・肝炎総合対策の推進】のページをご覧ください。

鍼灸いちご治療院へのアクセス / 受付時間 / 費用などaccess

周辺地図

鍼灸いちご治療院

〒133-0051 東京都江戸川区北小岩6-35-19

TEL.03-5876-8989

〒133-0051 東京都江戸川区北小岩6-35-19

TEL.03-5876-8989

アクセス&駅からの道案内

電車の場合

JR総武線・小岩駅より徒歩15分

※各駅停車をご利用ください。快速線は停車しませんので、ご注意ください。

京成本線・京成小岩駅より徒歩3分

※普通または、快速列車しか停車しません。

JR小岩駅 / 京成小岩駅からは、【鍼灸いちご治療院までのルート案内】をご覧ください。

※駐車場はご用意しておりません。公共交通機関をご利用ください。

受付時間

鍼灸いちご治療院では完全予約制とさせて頂いております。

御予約の上、お越しください。

日曜日〜土曜日まで毎日施術しています。

御予約の上、お越しください。

日曜日〜土曜日まで毎日施術しています。

| 受付時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午後1:00〜20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

※特別な事情がある場合の時間外の受付は御相談ください。

※12月31日、1月1日を除き祝祭日も施術しております。

費用について

◎初見料 2000円

◎施術費 6000円

- 初めてお越しの方は施術費用の他、初見料が必要になります。

- 追加の費用は一切必要ありません。

- 施術の費用につきましては現金のみでのお支払いになります。クレジットカードでの決済は出来ません。

※施術中の写真で特殊鍼を使っているものもありますが、原則的にはそれらの特殊鍼を使わず、追加の費用が発生しない形での対応としています。

↑ クリックで治療院案内へ

背中に痛みをもたらすのは、肝炎だけでなく、心臓、胃、十二指腸、膵臓などの機能不全でも起こります。

背中に痛みをもたらすのは、肝炎だけでなく、心臓、胃、十二指腸、膵臓などの機能不全でも起こります。